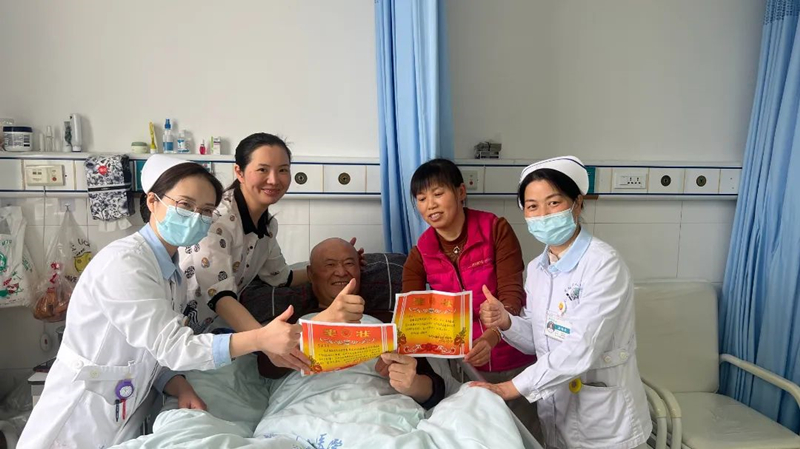

4月7日,宣城市人民医院康复科的病房里,68岁的吕波收到了一张特殊的“奖状”——“最阳光患者”,这张奖状的颁发者是日夜照顾他的医护团队。

吕波与女儿(左二)、护工(右二),以及护士合影

“早上好!”每天一睁眼,吕波就会笑眯眯地和医护人员、护工、病友打招呼。

谁能想到,这位笑容灿烂的老人,几个月前刚经历了一场生死考验——开胸手术、人工心脏植入、脑梗、脑出血……去年8月,吕波因为心衰严重,在芜湖弋矶山医院做完“左心室辅助装置”(人工心脏)手术。手术后不久,又出现脑梗。为了方便康复治疗,今年3⽉从芜湖弋矶山医院转到宣城市人民医院康复科。

现在,吕波的胸口有一道20多厘米的疤痕,一根管子连接着床头柜上的“人工心脏”机器,需要24小时监护。

老吕的乐观感染了所有人

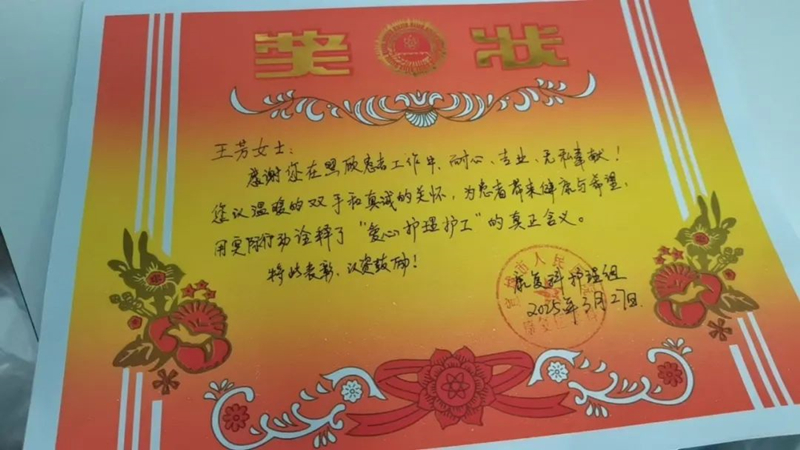

“刚转院过来时,他话都说不清楚,手也抬不起来。”女儿吕冉回忆道。然而,他爱运动,退休前打篮球、冬泳样样在行,即使现在躺在病床上,他依然保持着那份坚韧和阳光。护工阿姨王芳说:“他从来不抱怨,总是很乐观。”

护士张俊华想起第一次给老吕护理时,被他胸口上那一处20多厘米长的疤痕惊到。可老吕却像个没事人一样,依然乐呵呵地和医护人员、同病房的病友打招呼聊天。

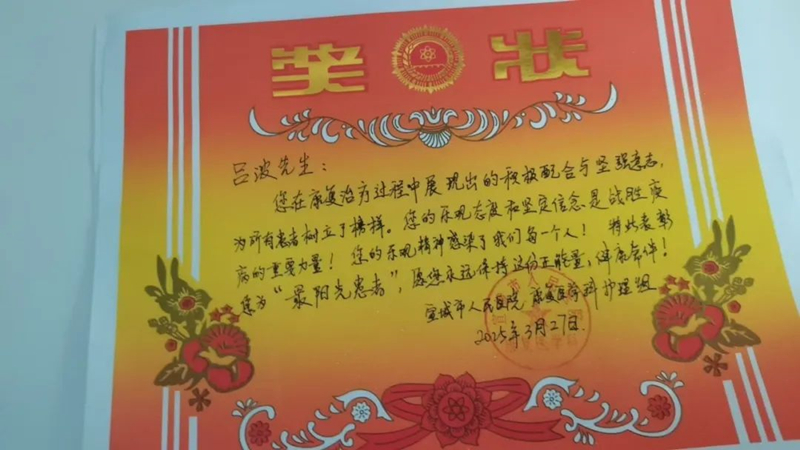

康复科的护士们被他的精神打动,决定给他颁发一张“最阳光患者”奖状。护工阿姨王芳也获得了“爱心护理护工”的荣誉。老吕拿着奖状,笑得像个孩子:“这是我的奖状!”

乐呵呵的吕波

最贴心护理:像家人一样

这张奖状的背后,是一支充满温度的护理团队。

吕波的“人工心脏”护理极其复杂——要监测数据、定期加水、更换造口敷料……这些操作,康复科的护士们从未接触过。

护士长徐梅香没有犹豫,立刻组织全科12名护士学习。护士张俊华上网查资料、联系芜湖弋矶山医院的专家,一点点摸索。“对我来说,这是一次挑战,更是一次成长。”她说。

吕波与护士长徐梅香交流

在康复科,患者往往需要长期住院,心理状态容易低落。因此,这里的护理不仅是技术活,更是“暖心活”。

老吕长期卧床,尾骨红肿,护士长追着吕冉提醒:“买个减压垫,别让他再受罪。”吕冉不熟练绑腿,护士们总是默默推来机器,帮他调整好。张俊华也成了吕老的“专属心理师”,抽血时哄他放松,心情低落时陪他聊天。

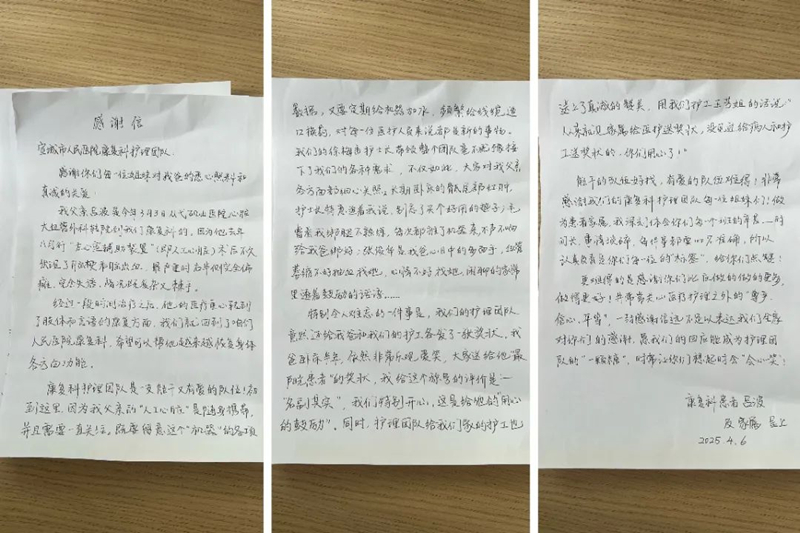

“认真负责是你们每一位的‘标签’!”吕冉在感谢信里写道。这封信让护士们红了眼眶。徐梅香说:“我们不仅是在身心上帮助患者康复,更要关爱他们的心理,要像家人一样。”

吕冉写给康复科的感谢信

如今,老吕的手能握拳了,能自己吃饭了,说话也越来越清晰,笑声爽朗,状态极佳。“我现在感觉很好,身上一点都不痛。”

一张普通的“奖状”,让患者与医护成为彼此的光。

皖公网安备 34180002000289号

皖公网安备 34180002000289号